Los emboscados: Foro de la Historia enlace Guerrilla Antifranquista 1937/ 1957

Enlace de la Noticia completo en el Diario.es

El Maquis y las rutas del AGLA

Dicen que toda persona lleva un guerrillero dentro.

Josefina nació dos veces. La primera, como Josefina Solano, hija de María, madre soltera. La segunda, con 70 años, como Josefina Lavín, hija de Pin El Cariñoso. La primera vez nació presa. Vino al mundo en 1942, entre rejas, en la prisión de Las Oblatas de la calle del Monte de Santander, donde su madre María Solano Otí, conocida como Cuca, cumplía una condena política de treinta años de cárcel.

Las autoridades franquistas le negaron el apellido de su padre, José Lavín Cobo, uno de los míticos guerrilleros cántabros defensores de la República, cuyo historia recuperó el escritor Isidro Cicero en un libro publicado en 1977 que provocó una enorme conmoción social. La dictadura no reconocía más que a los hijos nacidos de padres casados por la Iglesia, y María y José no habían celebrado matrimonio alguno, ni civil ni religioso. Por ello, María no fue considerada una hija legítima, sino una hija ‘natural’, en la terminología de la época.

En la almohada de su padre aparecían dos hoyos cada mañana. Mamá había muerto durante un parto y las chicas sospecharon que podría tener una amante. También faltaba comida, por lo que estaba claro que bajo aquel techo dormía alguien más. Sin embargo, pronto descubrieron que no era una mujer, sino un guerrillero, a quien Nicolás Martínez Rubio daba cobijo en su hogar. Ellas, alumbradas en un criadero del Frente Popular, también quisieron colaborar. Él había guardado hasta entonces el secreto para no exponerlas a la represión, pero no pudo evitar que también ejerciesen de enlaces.

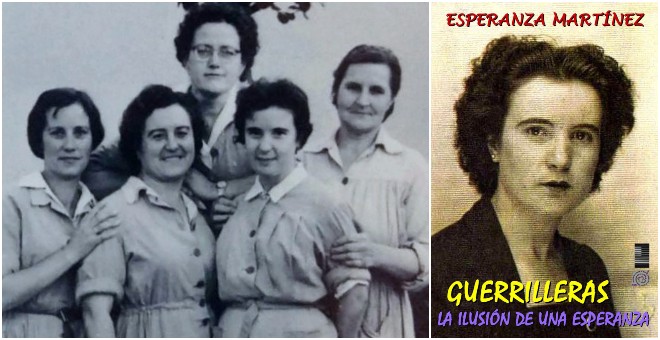

Esperanza era la del medio de las Martínez: dos hermanas mayores, Amancia y Prudencia, ya casadas; y dos menores, Amada y Angelina, quien todavía vive. Durante más de dos años, la única guerrillera antifranquista que sigue viva caminaba quince kilómetros hasta Cuenca para aprovisionarse de víveres para los maquis de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA). La acompañaba Reme, cuyo hermano había pasado algunas noches en el pajar del caserío Atalaya, en Villar del Saz de Arcas, arrendado a un terrateniente por las Martínez. No acudían a comprar a los pueblos vecinos para no levantar suspicacias. La burra callaba.

“Esperanza era una buena amiga mía. Nunca me había dicho nada de ayudar a los del monte, ni yo a ella tampoco. Mi sorpresa fue que un día, hablando, supimos que las dos hacíamos lo mismo: en su casa ellos también les ayudaban”, escribió Remedios Montero en su biografía Historia de Celia. Recuerdos de una guerrillera antifascista (Rialla-Octaedro). “Saberlo nos hizo mucho bien, porque nos pusimos de acuerdo y juntas podíamos hacer más cosas. Éramos menos sospechosas”.

La incorporación a la causa de Esperanza Martínez García coincidió con la ley de bandidaje y terrorismo, promulgada por el dictador Francisco Franco en 1947 para combatir con furia a los emboscados. Entonces, los guardias civiles comenzaron a golpear su puerta, vestidos con harapos, haciéndose pasar por presos huidos o guerrilleros en apuros. La familia no cayó en la trampa de las contrapartidas, pero fue consciente de que no le quedaba otra que echarse al monte.

El padre, Nicolás, se convirtió en Enrique. Su cuñado Hilario César García Lerín, marido de Amancia, fue rebautizado como Loreto. Amada, diminutivo de Amadora, pasó a llamarse Rosita. Y Angelina, Blanca.

Reme, o sea, Remedios Montero, sería conocida como Celia. Su hermano mayor, Herminio, voluntario del Ejército republicano y luego encarcelado, fue el primero de la familia que se había sumado a la resistencia como Argelio. Su padre, Eustaquio, lo secundó como enlace tras cinco años entre rejas, al igual que su hermano pequeño, Fernando. Aquella casa de Mohorte fue otro destacado punto de apoyo en la serranía de Cuenca, hasta que la dejaron para adentrarse entre los pinares. Eustaquio ya era Ricardo y su hijo Fernando, Luis.

Prólogo:

La guerrilla española: una visión de conjunto Mirta Núñez Díaz-Balart Nosotros podemos decir: ¡España tuvo guerrilla! Bajo la bandera del antifascismo y de la libertad, como en tantos países europeos, pero aislada casi en su totalidad, la lucha contra el franquismo estuvo presente desde los años de la Guerra Civil en zona ocupada y después del triunfo, durante la dictadura en su primera década. En el desarrollo de su respuesta, se presenta el binomio de la lucha por la supervivencia, a la que se contraponía una persecución con especial saña de los guerrilleros y sus apoyos sociales, para acabar con cualquier resistencia. Al fin y al cabo, España había sido la primera en levantar la cabeza contra el avance del fascismo internacional y la reacción nacional y mantenía la lucha con vigor, incluso tras la inmarcesible derrota de 1939. La guerrilla está presente para luchar por los ideales de libertad, en gran parte organizada por un Partido Comunista que se había convertido en partido de Estado en la medida que fue necesario reconstruirlo en la zona republicana tras el golpe militar. El Madrid vencido, que se había convertido en el corazón de la España militarizada y clericalizada de los insurrectos, cuenta con Carlos Fernández, un especialista que ha trabajado la maquinaria de lucha antifascista desde el nal de la Guerra Civil en una ciudad como Madrid, que debe olvidar su pasado de lucha para entregarse al mayor sometimiento. Carlos Fernández ha dedicado gran parte de sus investigaciones a la lucha guerrillera en Madrid en su contexto urbano. El bloque del noroeste está representado por los autores Alejandro Rodríguez y Ramón García Piñeiro, quienes nos hablan del enfrentamiento en una región agreste y dura históricamente como Galicia y Asturias y se encargan de una parcela que llega a sus manos excepcionalmente. El desgraciado fallecimiento de Ferrán Sánchez Agustí, uno más en el maremágnum de desgracias que trajo consigo la pandemia de coronavirus, puso en manos de Ramón García Piñeiro, por su larga experiencia en la materia, la nalización de la investigación en lo referente al episodio del Valle de Arán en el otoño de 1944. 16 | Maquis, la resistencia armada. Historia de la guerrilla antifranquista 1939-1952 La épica de la guerrilla se crea en los cuarteles de invierno de la política clandestina, en especial del pce, que vertebra la lucha en condiciones de soledad internacional. Esta parcela nos renueva el recuerdo de Ferrán porque ya no podemos contar con su sabiduría y su calor humano. Cantabria, otro hermoso lugar del Frente Norte, ha merecido el estudio de Valentín Andrés Gómez, a partir del conocimiento expuesto en su libro ya clásico Del mito a la historia: guerrilleros, maquis y huidos en los montes de Cantabria. Cataluña queda en manos de Pelai Pagés, que no solo estudia la guerrilla en ese marco, sino también los grupos y partidos que la vertebran. Cataluña también escénica el cuestionamiento interno que, con ciertas limitaciones, era posible en la zona republicana durante la Guerra Civil y que tuvo su límite en el estallido de la primavera de 1937 en Barcelona. En Extremadura-centro, Benito Díaz, un veterano en la materia, desentraña las inmensas dificultades del movimiento guerrillero en el marco de un centro deforestado y pobre, que aportaba miles de «desertores del arado» a las fuerzas de orden en sus diferentes modalidades: Policía y Guardia Civil, las más conocidas. Sus investigaciones están dedicadas al proceso de creación de la Agrupación Guerrillera del Ejército de Extremadura-Centro. Un lugar tan difícil como La Mancha no fue un erial para la lucha armada, sino un entorno de oportunidades para continuar el combate en el corazón de una España devastada por la represión. La gran extensión de Andalucía permite una diversidad de respuestas ante la dureza de la dictadura con sus adversarios. Ignacio Muñiz Jaén se adentra en Córdoba al tiempo que desgrana una visión aérea sobre el movimiento obrero y campesino de Andalucía. José Aurelio Romero Navas desentraña el fenómeno guerrillero en dos provincias claves de Andalucía: Málaga y Granada. Luis García Bravo se encarga de la provincia de Cádiz, Sierra de Ronda y el Campo de Gibraltar. En ese marco destacan los casos tremendos de Bernabé López y Juan Ruiz, que no solo merecerían una atención individualizada, sino varias novelas. Luis Miguel Sánchez Tostado, que lleva muchos años con el tema, pone su mirada en Jaén. Eusebio Rodríguez Padilla lleva muchos años estudiando la represión franquista en Almería que siguió al exterminio de la guerrilla en su provincia y en el resto de España. Levante y Aragón quedan en manos de Salvador Fernández Cava, un autor que ha dedicado buena parte de su experiencia investigadora a la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, una de las más poderosas, donde también se estudia el cambio de estrategia que el pce en los últimos años de la década negra de los cuarenta. Por último, Juan Bernardo Moreno Gómez tiene una fuerte implicación en el Prólogo. La guerrilla española: una visión de conjunto | 17 estudio de la lucha armada, a través de la creación de una utilísima bibliografía de la guerrilla, basada en un estudio de conjunto del fenómeno guerrillero. En esta ocasión aborda el papel de la mujer en el fenómeno guerrillero. Y, por último, este conjunto de estudios quedaría incompleto sin la obra de Armando Recio sobre la propaganda en la guerrilla, tan necesaria para apreciar la excepcionalidad de la lucha española, poco conocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

Introducción:

Benito Díaz. | Armando Recio Juan Bernardo Moreno

Lejos de ser cierto lo que armó el general Franco en su discurso victorioso del 1 de abril de 1939, la paz estuvo muy lejos de llegar a todos los rincones de la geografía española, pues las autoridades del nuevo régimen, tras acabar con la legalidad republicana, no estaban dispuestas a favorecer la reconciliación nacional ni a permitir la inserción de los vencidos en la sociedad. Cualquiera que durante la Guerra Civil hubiese vivido en la zona republicana era un potencial delincuente. El régimen franquista jamás se planteó la integración de la disidencia política, muy al contrario, utilizó la violencia como sistema y como el principal garante del «consenso» (Ortiz, 2013: 41). Para que no quedase la menor duda sobre las intenciones represivas del régimen, en su primer mensaje de n de año a los españoles, Franco declaró que no se podía dejar sin sancionar «los horrendos asesinatos» cometidos en la zona republicana (Ruiz, 2012: 24), y eso fue lo que hizo, se castigó todo, los crímenes cometidos y los crímenes y delitos inventados, que también fueron muchos. Esta actitud vengativa de las autoridades franquistas no debería haber representado ninguna sorpresa para nadie, pues desde el levantamiento armado contra la República, los militares rebeldes utilizaron con profusión y de manera sistemática el terror contra la población civil. Era la puesta en práctica de lo establecido por el general Emilio Mola, cerebro del golpe de Estado, que en sus Instrucciones Reservadas número 1, enviadas el 25 de mayo de 1936 a los militares conspiradores, pedía que la represión fuese en extremo violenta, para acabar con rapidez con los adversarios políticos, numerosos y bien organizados, eliminando a todos aquellos que fuesen simpatizantes del Frente Popular. El propio general Franco dejó claro en algunas de las entrevistas realizadas ante corresponsales extranjeros durante la guerra que su objetivo no pasaba por conseguir una victoria rápida, sino por la «pacificación» de España, esto es, por la aniquilación y el sometimiento absoluto de sus enemigos. Y eso fue exactamente lo que hicieron los vencedores no solo a lo largo de la contienda civil, sino también en la interminable y sangrienta posguerra. No podía haber piedad con los perdedores, a 20 | Maquis, la resistencia armada. Historia de la guerrilla antifranquista 1939-1952 a los que continuamente se les recordaba su condición de inferioridad y marginación en el seno de la sociedad franquista. No hay que olvidar que en el Nuevo Estado los «rojos» eran considerados criminales empedernidos, como intentaba demostrar el psiquiatra y admirador de la política racista hitleriana Antonio Vallejo-Nájera, para quien el marxismo era una tara mental que se debía extirpar. Finalizada la Guerra Civil, los derrotados soldados republicanos —en su inmensa mayoría— regresaron a sus lugares de origen con el deseo de reencontrarse con sus familiares y rehacer sus vidas junto a ellos, pero nada más llegar a sus pueblos muchos serían detenidos por piquetes de falangistas y fusilados o encarcelados. Para tratar de evitar esta generalizada e indiscriminada represión, al finalizar la contienda un escaso número de integrantes del derrotado Ejército republicano se refugiaron en los montes y sierras del centro de España con el único objetivo de salvar la vida. Luego, con el paso de los años y en clara sintonía con la evolución de la política internacional, vendría la organización de la lucha armada contra el régimen franquista, que había sido impuesto por la fuerza y el terror tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936. De esta manera, en diversas zonas montañosas de la geografía peninsular se desarrolló una guerra muy desigual, entre la esperanza y el suicidio, que el Gobierno del general Franco trató de ocultar con el silencio debido a las especiales circunstancias políticas internacionales que se vivieron en la década de los años cuarenta. En ocasiones, ni tan siquiera los grandes éxitos obtenidos por la Guardia Civil contra los guerrilleros antifranquistas los dieron a conocer a la población española a través de los medios de comunicación y propaganda. El Ejército sometió a su jurisdicción todo lo concerniente al mundo civil mediante un amplio ordenamiento jurídico para reprimir a los vencidos (Ortiz, 1996: 379). A la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 o a la de la Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940 se uniría un complejo entramado legal ideado para sancionar y perseguir cualquier conducta que, por acción o por omisión, no estuviese en consonancia con el ideario del nuevo Estado franquista. Así, se añadirían la Ley de Seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1941, modificada en febrero de 1942, y la Ley de Jefatura del Estado, de 2 de marzo de 1943, que equiparaba el delito de rebelión con las transgresiones del orden jurídico de manifiesta repercusión en la vida pública, condensando en esta ley los distintos bandos y medidas dictadas a partir de 1936. Luego, por la ley del 15 de noviembre de 1943 se creó en cada región militar un juzgado especial para la investigación de delitos de masonería y comunismo (Ortiz, 1996: 364). Acabaría por producirse lo que el propio Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y uno de los hombres más duros y fanáticos del nuevo régimen, llamó «la justicia al revés», en la que los Introducción | 21 que habían mantenido su lealtad a la legalidad y legitimidad de la República eran acusados de rebelión en un alarde de arbitrariedad absoluta. Ante esta situación de persecución, humillaciones, castigos, torturas y muerte, la única salida para la supervivencia de aquellas personas que habían mostrado alguna simpatía o afinidad con la República, también la de sus familiares, fue la de ocultarse como topos, intentar salir del país o huir a las sierras y montañas próximas para salvar la vida. Es a partir de ahí, de esos grupos de huidos en las serranías próximas, cuando comienzan a organizarse las primeras agrupaciones guerrilleras. Y será en la primavera de 1942, en el Bierzo, cuando se cree la primera de estas organizaciones en España, la Federación de Guerrillas de León-Galicia, cuya estructura servirá de ejemplo para la creación de unidades similares en otras zonas del país. Así, el movimiento guerrillero será un fenómeno eminentemente rural, a pesar de contar con algunas excepciones en núcleos urbanos, entre los que destacan Madrid, Barcelona o Granada, por poner sólo algunos ejemplos. A pesar de la dimensión que alcanzó el movimiento guerrillero antifranquista, no se le ha prestado la atención que sin duda se merece. Se trata todavía de un capítulo bastante secundario en la historiografía española, y eso que representa con mucho la oposición más seria y sólida a la que tuvo que hacer frente el régimen dictatorial del general Franco. Los primeros que transitaron por el mundo de los huidos y de las guerrillas fueron guardias civiles, lo que resulta bastante lógico si se tiene en cuenta que fue esta institución armada la que llevó la voz cantante en su represión y derrota. Inicialmente estos les negaron a los guerrilleros su condición de tales y los calificaron exclusivamente de bandoleros, quitándole a la lucha armada contra el franquismo su contenido político y social. En 1957, el teniente coronel Eulogio Limia Pérez escribió un informe en el que estudiaba el problema del bandolerismo en Toledo, Ciudad Real y Granada, que él conocía perfectamente por haber dirigido con gran éxito la lucha antiguerrillera en esas provincias.1 Este informe, tal vez porque no estaba destinado a ser publicado, no es excesivamente tendencioso ni cae en los reiterativos juicios de valor que emplean con asiduidad otros autores. En su escrito, Eulogio Limia pedía que una «pluma esclarecedora» contase los pormenores de esta larga y costosa lucha, que había terminado con una gran victoria para la Guardia Civil. Hacía años que en España había desaparecido el peligro de dar a conocer a la opinión pública estos hechos. El régimen estaba en esos momentos plenamente consolidado y contaba con el apoyo de las democracias occidentales y de Estados Unidos, a pesar de su carácter autoritario y de su estrecha vinculación con las derrotadas potencias 1 E. Limia Pérez (1957): «Reseña general del problema del bandolerismo en España después de la Guerra de Liberación», Madrid: Dirección General de la Guardia Civil (texto mecanografiado). 22 | Maquis, la resistencia armada. Historia de la guerrilla antifranquista 1939-1952 fascistas. La propuesta de Eulogio Limia no cayó en saco roto, pues fue aceptada por varios guardias civiles, entre los que destacan Antonio Díaz Carmona, Ángel Ruiz Ayúcar, Eduardo Munilla Gómez y Francisco Aguado Sánchez. Estos autores, por lo general, con bastante más pasión que ocio, desde posiciones ideológicas muy conservadoras y con pocas concesiones al rigor y a la objetividad, se enfrentaron a este interesante asunto. Pero lejos de esclarecer el tema, lo que hicieron fue enturbiar con sus abundantes difamaciones y errores, y eso que tenían a su entera disposición toda la documentación que la lucha contra la guerrilla había generado; material que los historiadores que han venido detrás no han podido consultar hasta hace poco tiempo y de una manera muy dosificada y escasa. Desde una posición ideológica bastante alejada de la mantenida por los autores antes mencionados, y empleando asimismo una metodología de trabajo diferente, Andrés Sorel intentó en un libro publicado en París en 1970 justificar y valorar las acciones guerrilleras, aunque el resultado obtenido quedó lejos de alcanzar ese objetivo. Fue tras la muerte de Franco, con la recuperación de la democracia en España, cuando proliferaron los intentos por rescatar del olvido esta importante parcela de la historia de nuestro país, en la que se mezclan páginas de lo más glorioso con las mayores bajezas y miserias: Eduardo Pons Prades,2 militante cenetista, recorrió toda España en su afán de evitar que la lucha y los sufrimientos padecidos por tantos combatientes antifranquistas quedan relegados al cajón del olvido. También José Antonio Vidal Sales, Rafael Gómez Parra y Hartmut Heine, entre otros autores, aportaron su granito de arena para el conocimiento de la oposición armada al franquismo.3 Posteriormente, en la segunda mitad de la década de los ochenta, una nueva oleada de historiadores nos brindó una serie de interesantes investigaciones realizadas sobre espacios geográficos muy concretos: Secundino Serrano, que trabajó brillantemente sobre la guerrilla en León; Fernanda Romeu, que estudió la Agrupación Guerrillera de Levante; Francisco Moreno Gómez, que lo hizo sobre la resistencia armada en Córdoba, y Justo Vila Izquierdo, que escribió sobre Extremadura.4 Más recientemente, Francisco Alía Miranda ha estudiado la guerrilla en Ciudad Real; Julián Chaves Palacios, la actividad guerrillera en Cáceres; José María Azuaga Rico y José Aurelio Romero Navas, la malagueña; Luis Miguel 2 E. Pons Prades (1977): Guerrillas españolas, 1936-1960, Barcelona: Planeta. 3 J. A. Vidal Sales (1976): Después del 39: la guerrilla antifranquista, Barcelona: ate; R. Gómez Parra (1983): La guerrilla antifranquista (1945-1949), Madrid: Editorial Revolución; H. Heine (1983): La oposición política al franquismo, Barcelona: Crítica. 4 S. Serrano (1986): La guerrilla antifranquista en León (1936-1951), Madrid: Siglo xxi; F. Romeu Alfaro (1987): La Agrupación Guerrillera de Levante, Valencia: Alfons El Magnànim; F. Moreno Gómez (1987): Córdoba en la posguerra (la represión y la guerrilla, 1939-1950), Córdoba: Francisco Baena; J. Vila Izquierdo (1986): La guerrilla antifranquista en Extremadura, Badajoz: Universitas. Introducción | 23 Sánchez Tostado, los maquis en Jaén; Mercedes Yusta Rodrigo, en el Maestrazgo turolense; Benito Díaz, Francisco Alía, Salvador Fernández Cava, Francisco Alcázar, Tomás Escobar y Javier Hernández, la guerrilla en Castilla-La Mancha; Joseph Sánchez Cervelló, la agrupación levantina; Mikel Rodríguez, la guerrilla vasca; Ferrán Sánchez Agustí, el maquis anarquista; y Carlos Fernández, la guerrilla urbana en Madrid. Además, hay que señalar la aparición en 2001 de un estudio elaborado por Francisco Moreno Gómez sobre la guerrilla en la zona centro-sur y otro de Secundino Serrano sobre la guerrilla antifranquista en España.5 Igualmente hay que reseñar, por su carácter pionero y por sus grandes aportaciones conceptuales y documentales, la tesis doctoral que con el título La inquietud político-social en la provincia de Granada y en la zona oriental de Málaga durante los años 1939 a 1947: huidos, partidas y guerrillas defendió el profesor José Aurelio Romero Navas, en enero de 1995 en la Universidad de Málaga, y el tempranero libro sobre el maquis en la provincia de Cádiz a cargo de Manuel Pérez Regordán. Pero todavía se siguen necesitando más monografías que aborden el tema de la guerrilla a escala provincial y regional, para así poder realizar un estudio global que supere de una vez por todas el maniqueísmo que desde hace tiempo envuelve a esta cuestión, y también para que la guerrilla deje de ser no ya sólo «la asignatura pendiente de los socialistas», como arma el exguerrillero leonés Marcelino Fernández Villanueva, Gafas (Reigosa, 1996: 209), sino la gran desconocida de la inmensa mayoría de los españoles. A la hora de abordar el estudio de este fenómeno, uno de los aspectos que más polémica ha suscitado ha sido la cuestión semántica. ¿De qué hablamos, de huidos, bandoleros, salteadores, maquis, guerrilleros…? Las autoridades franquistas utilizan desde el principio los términos huidos o huidos políticos, que nos parecen correctos, y bandoleros para denominar a los hombres que se refugiaron en los montes para ponerse a salvo de las acciones represivas del nuevo régimen. Aguado 5 F. Alía Miranda (1994): La guerra civil en retaguardia. Conicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), Ciudad Real: Diputación Provincial; J. Chaves Palacios (1996): Huidos y maquis. La actividad guerrillera en la provincia de Cáceres, 1936-1950, 3ª ed., Salamanca; J. M. Azuaga Rico (1996): La guerrilla antifranquista en Nerja, 2ª ed., Málaga: Izquierda Unida; J. A. Romero Navas (1999): La guerrilla en 1945. Proceso a dos jefes guerrilleros: Ramón Vías y Alfredo Cabello Gómez-Acebo, Málaga: Diputación Provincial, y Censo de guerrilleros y colaboradores de la Agrupación Guerrillera de Málaga-Granada, Málaga: Diputación Provincial, 2004; L. M. Sánchez Tostado (1998): Los «maquis» en sierra Mágina. (Una aproximación criminológica a los «Hombres de la Sierra»). Jaén: Ayuntamiento de Albanchez de Úbeda; M. Yusta Rodrigo (1999): La guerra de los vencidos. El maquis en el Maestrazgo turolense, 1940-1950, Zaragoza: Institución Fernando El Católico; B. Díaz Díaz (coordinador) (2004): La guerrilla en Castilla-La Mancha, Almud Ediciones; J. Sánchez Cervelló y otros (2003): La Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, Barcelona: Flor del Viento; Mikel Rodríguez (2001): Maquis: la guerrilla vasca, 1938-1962, Tafalla: Txalaparta; F. Sánchez Agustí (2006): El maquis anarquista, Barcelona: El Milenio; C. Fernández Rodríguez (2002): Madrid clandestino. La reestructuración del pce, 1939-1945, Madrid: Fundación Domingo Malagón; F. Moreno Gómez (2001): La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla, Barcelona: Crítica; S. Serrano (2001): Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista, Madrid: Temas de Hoy. 24 | Maquis, la resistencia armada. Historia de la guerrilla antifranquista 1939-1952 Sánchez, principal representante de esta línea ocialista, utiliza continuamente el término bandolero, pues para él no hay actividad guerrillera; esta queda relegada a la mera condición de acciones de bandidaje, lo que no deja de ser una enorme contradicción por su parte, si se tiene en cuenta que en el prólogo de su libro El maquis en España. Su historia, Ricardo de la Cierva arma que los maquis prolongaron la Guerra Civil y que solo gracias a los esfuerzos de la Guardia Civil se salvó la España de Franco de «un derrumbamiento» total (Aguado, 1975: 12-14). En un documento fechado el 11 de abril de 1947, el ministro del Ejército ya pedía no utilizar el término maquis y sí el de bandoleros, forajidos o malhechores. Días después, el 15 de abril de 1947, sería emitida una circular por parte del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Seguridad en este mismo sentido (Pretel y Fernández, 2020). Esta denominación de bandoleros era una infamia para aquellos hombres que se consideraban como los verdaderos patriotas que luchaban por recuperar la libertad. Para contrarrestar publicaron folletos en los que se decía: […] no somos bandoleros ni atracadores ni estamos dirigidos por extranjeros, como dice calumniosamente la propaganda falangista. Franco podrá golpearnos pero no informarnos. Somos españoles de la cabeza a los pies como lo era El Empecinado, como lo era Mina, como lo era Riego, como lo era Mariana Pineda. Como lo eran Cristino García y Ramón Vía, Larrañaga y Roza, como Agustín Zoroa y Lucas Nuño, animadores de la Resistencia popular antifranquista. Somos españoles por la sangre, por el nacimiento y por el sentimiento, por el hondísimo cariño que sentimos hacia nuestro pueblo de donde surgimos, hacia nuestra Patria, por cuya libertad estamos siempre dispuestos a sacrificar nuestras vidas. Luchamos por restablecer en nuestro país la libertad y la democracia. Formamos parte del pueblo que no se ha sometido, que no quiere cadenas. Y nosotros, guerrilleros, somos la expresión activa de la protesta popular contra el franquismo. Representamos la libertad y el derecho contra el franquismo, que es la usurpación y la tiranía. Somos los continuadores de la lucha que libró el pueblo español durante 32 meses contra los sublevados franquistas y los invasores nazi-fascistas, por la soberanía del pueblo y la independencia nacional de España.6 En esta misma línea de defensa de los guerrilleros se manifestaba un informe del pce en el que se señalaba que había que «desbaratar toda la patraña falangista de querer presentar a los bravos luchadores de la libertad como bandoleros o atracadores, cuando son eles continuadores de la rica historia guerrillera de nuestra patria». En cuanto al término maquis, palabra de origen corso, que significa bosque o matorral (Fernández, 1971: 23) y que hace alusión a todos aquellos que en Francia 6 Fundación Pablo Iglesias, Archivo Amaro Rosal Díaz (aard 298-18), Folleto de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, junio de 1948. Introducción | 25 integraron la resistencia contra las tropas invasoras alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, entendemos que puede ser utilizado como sinónimo de guerrilla, pues, a pesar de que no se ajusta con total exactitud o precisión a la realidad española, no hay en esta acepción ninguna carga peyorativa. Por otro lado, los propios guerrilleros y enlaces entrevistados se refieren a este fenómeno con la palabra maquis. Nosotros nos hemos inclinado más por el término español guerrilla, uno de los pocos vocablos que los españoles hemos aportado al léxico internacional, que se ajusta, aunque también con matizaciones, a las acciones de aquellos hombres que desde sus refugios en las zonas montañosas del país intentaron acabar con el régimen instaurado tras el levantamiento militar. Si en un principio los huidos, escapados, fugados, emboscados, los del monte, los de la sierra o como quiera llamarles, buscaban esencialmente sobrevivir, más adelante, en paralelo a la favorable evolución de la guerra mundial para los ejércitos aliados, se dotaron de un componente claramente político. Detrás de ellos habrá organizaciones políticas, dispondrán de prensa y de otros medios de propaganda y buscarán ganarse el apoyo del pueblo español para acabar con el régimen franquista y restablecer la República. Resulta paradójico, además, que los resistentes españoles en Francia que tanto ayudaron a liberar numerosas localidades galas de la ocupación nazi se denominasen a sí mismos como guerrilleros y fueran considerados como héroes allende los Pirineos, para pasar a ser unos meros bandoleros al cruzar la frontera hacia España. Precisamente por estas controversias, porque el franquismo se interesó en confundir y tergiversar la realidad de los guerrilleros españoles y porque la historiografía actual aún puede profundizar y arrojar luz sobre un fenómeno muy reciente, es por lo que esta obra viene a intentar resolver y amalgamar buena parte de los estudios más recientes realizados hasta el momento en los diferentes territorios en los que la actividad guerrillera fue más acusada. Es cierto que en provincias como Huelva o Sevilla, de las que no se ocupa esta obra, también el maquis estuvo presente, pero tal vez de manera menos significativa que en el resto de las provincias andaluzas. Otros territorios que no se han incorporado también fueron testigos del paso de la guerrilla, pero, a nuestro juicio, su impacto sobre la resistencia armada de los años cuarenta fue menor que en los que aquí se abordan. En cualquier caso, vaya nuestra disculpa por delante por los errores que puedan encontrarse en este libro y de los que tan solo nosotros somos responsables. Con esta obra en la que colaboran más de una decena de autores hemos intentado condensar una aproximación, entendemos que bastante completa, al fenómeno del movimiento guerrillero en España en los años cuarenta. Y todo ello con investigadores especializados en cada uno de los territorios en los que se fraguó la oposición más dura frente al franquismo.

MADRID,

No fue una leyenda, porque los vecinos y la Guardia Civil conocían su existencia, pero el paso de los años desdibujó su geometría, redefinió sus marcos y le confirió la categoría de mito. La tradición oral había deformado y mitificado la Ciudad de la Selva, que no era conocida por los paisanos como tal, sino como los chozos de los escapados, allí donde estaban los rojos, un espacio difuso que, desde la aldea de Casaio, se extendía por los montes de la comarca ourensana de Valdeorras, limítrofe con el Bierzo y la Cabrera.

El empeño de los investigadores del proyecto Sputnik Galego ha desempolvado las páginas de la historia y modulado el relato de las gentes del lugar. Su trabajo, centrado en la prospección arqueológica, ha sido complementado por la labor de historiadores, antropólogos y editores como Paco Macías, quien ha reunido los estudios de unos y otros en el libro Federación de Guerrillas de León-Galicia (Edicións Positivas), que arroja luz sobre «el yacimiento más importante de la guerrilla en Europa Occidental», según Miguel Riaño, jefe de producción de Metropolis.coop y director del documental Ciudad de la Selva.

No hay fantasía en su película y la admiración es contenida, pues no se propuso narrar la historia del legendario campamento guerrillero desde los retazos memorísticos —porque el recuerdo puede engrandecer, pero también deturpar—, ni tampoco a partir de la crónica negra y propagandística del franquismo —también necesitado de enemigos, cuanto más fieros y despiadados, mejor—, sino reconstruir, a partir de los hallazgos arqueológicos, la dimensión, geográfica y operativa, del enclave. «Una fotografía o una descripción no son suficientes: la Ciudad de la Selva solo se entiende cuando estás allí», afirma Riaño.

Anarquistas y comunistas, sindicalistas y milicianos, obreros y republicanos se atrincheran en el monte, cometen atracos, vengan a sus muertos y forjan la futura Federación de Guerrillas de León-Galicia, cuyos congresos —a excepción del fundacional, en Ferradillo (Bierzo)— tienen lugar en la Ciudad de la Selva, donde se fijan las bases ideológicas, económicas y militares de la organización. «Es el paso definitivo para que los huidos se conviertan en guerrilleros, en la vanguardia del viejo Ejército republicano que sigue sin ser derrotado», escribe Alejandro Rodríguez Gutiérrez en el libro editado por Positivas.

«Así nació un lugar mítico, el único donde se enarbolaba la bandera republicana durante el franquismo», recuerda el arqueólogo e historiador Xurxo Ayán. Además del grupo de Casaio, otros actúan en el Bierzo, la Cabrera, Os Ancares y la zona de Valdeorras, Viana y Trives. Entre los nombres propios, Manuel Girón, César Ríos o Marcelino Fernández Gafas, aunque algunos investigadores prefieren hablar de colectivo y no de individuos, quienes sin embargo perviven en el imaginario popular por diversas razones, como Bailarín.

Adentrarse en la Ciudad de la Selva era un suicidio, explica Miguel Riaño, quien califica al grupo que operaba en los montes de Casaio como «el que tuvo más en jaque al franquismo». Estaba bien articulado, su logística era encomiable y contaba con redes sólidas. «Antes, los guerrilleros llevaban a cabo escaramuzas y ataques desde diferentes puntos, pero no tenían un espacio definido de lucha. Algo que sí ocurre en la Ciudad de la Selva, un frente de batalla al uso desde donde parte la continuación de un conflicto específico», añade el director del documental.

Además, la guerrilla contaría con la ayuda del ingeniero Alexander Easton, conocido como el Inglés pese a su origen escocés, un espía del Gobierno británico que vivía en el Bierzo que les proporcionó contactos con grupos políticos en el exilio, una máquina de escribir, una multicopista, una radio y otros útiles, además de habilitar la buhardilla de su casa en Carracedo como ambulatorio clandestino donde curaban a los maquis heridos. Y, a través de José María Urquiola Chema, establecería relaciones con el PCE y se integraría en la Unión Nacional Española (UNE), que intentaba derrocar a Franco desde Francia.

Xurxo Ayán contrapone ese territorio irredento de la guerra larga, donde se leía el periódico El Guerrillero, con la lucha silenciosa y silenciada de las mujeres del llano. «La historiografía antifranquista se empeñó en demostrar que la guerrilla estaba muy bien organizada. Sin embargo, es una visión militar y androcéntrica. En realidad, pervivió gracias al apoyo popular y al cuidado de quienes ejercían de enlaces. Algunas incluso no estaban politizadas, pero aplicaron la ética campesina de la solidaridad», explica el historiador. «También las retaguardias forman parte de un ejército», escribe en el libro. «Lo sabía bien el aparato represivo: al ir contra las mujeres se combatía el corazón mismo de la guerrilla».

«La Federación supuso un peligro real para el régimen franquista», concluye Carlos Tejerizo-García, arqueólogo y director del proyecto Sputnik Labrego. «Las autoridades no sabían exactamente dónde se ocultaban y tampoco se atrevían a entrar. La dificultad del paisaje montañoso había facilitado la instalación de un campamento permanente en un espacio fronterizo conectado con diversas zonas controladas por otras guerrillas. Así nació la Ciudad de la Selva». Cuando conoció su existencia, Tejerizo se propuso descubrir la dimensión real de un territorio mítico, pero indefinido. Entonces, tras calzarse las botas, se echó al monte. Lo que se encontró lo relatará en una próxima entrega.

Enlace de la Noticia en el diario Publico

“Los grupos de milicias de resistencia antifranquista demuestran que la Guerra Civil española no se acabó en el 1939”, con este argumento, Miguel Riaño da una de las ideas clave de ‘La Ciudad de la Selva’, título del documental que ha dirigido y rodado junto al grupo de arqueólogos Sputnik Labrego, que lleva desde 2017 investigando los asentamientos en la zona de Casaio, en la frontera entre Galicia y Castilla y León. Los arqueólogos han verificado que en sus montes ha habido grupos organizados contra el régimen desde el 1941 hasta 1946. El filme es el primer acercamiento audiovisual a esta historia. La obra ha ganado el premio a Mejor Documental del Festival Internacional de Cine Independiente de València.

Casaio, igual que el noroeste peninsular, se caracteriza por tener una orografía compleja. Es difícil conocer y orientarse por sus frondosos montes. Además, se encuentra el Teixadal, uno de los montes más altos de toda Galicia, a 1.350 metros sobre el nivel del mar. Bajo este entorno natural se empezaron a organizar los ciudadanos. Primero, escapados de la represión del franquismo y, después, organizados contra el régimen, comenzaron a planificar su caída a través de la lucha armada desde las montañas. “Esto lo sabemos por las notas que hemos encontrado o sus armas, de origen checoslovaca o mexicana”, señala Carlos Tejerizo a elDiario.es, uno de los arqueólogos del proyecto.

La Ciudad de la Selva era también el nombre que le daban al asentamiento. Fue una de las primeras resistencias antifascistas en Europa. “Hay que tener en cuenta que la Guerra Civil española fue un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Esta resistencia se dio en el transcurso de la lucha contra el nazismo y los de Casaio querían ser la punta de lanza que acabase con el franquismo en ese contexto”, explica Tejerizo.

Estas organizaciones se reprodujeron también en Asturias, Cantabria o Euskadi, gracias a la geología del Macizo Cantábrico, según los arqueólogos. Se nutrían de militantes o exmilitantes de organizaciones obreras y de izquierdas, de huidos y de personas represaliadas para mantener los campamentos y las luchas. Sin embargo, Carlos Tejerizo es claro en identificar por qué no se recuerda igual a la resistencia antifranquista que a los partisanos en Italia o a los maquis en Francia: “perdieron y en la Transición no se ha reconocido a quienes lucharon por la democracia”.

Si bien el proyecto de investigación surgió gracias a unas excavaciones en los montes de Casaio financiadas por el CSIC hace cinco años, el rodaje del documental duró tres. Miguel Riaño asegura que duró ese tiempo por dificultades económicas, pero también ha tenido aspectos positivos: “hemos podido grabar en todas las estaciones y entrevistar varias veces a las mismas personas. Son historias complejas que la gente nunca había contado y con un proyecto cortoplacista no hubiese salido igual”.

En total, en Casaio había entre 50 y 60 personas asentadas bajo los “chozos” construidos con pizarra, un material muy abundante en la zona. De hecho, es conocida la mina de wolframio que el franquismo puso al servicio para el armamento de los nazis. Según cuentan en el documental, la resistencia antifranquista conseguía financiación económica de los aliados saboteando estas minas o comprando ellos el Wolframio.

Gran parte de los habitantes del pueblo apoyaban a los guerrilleros. Aunque había pocas mujeres milicianas, estas tenían un papel fundamental haciendo de enlace. “En las excavaciones encontramos medicinas como penicilina, muy difícil de conseguir incluso en ciudades en aquel momento, lo que demuestra una gran organización por su parte”, explica el arqueólogo.

Según los investigadores, antes de todo el trabajo de investigación, estas historias eran “casi mitológicas”. “Es importante desmitificar la figura de que eran bandoleros”, señala el director Riaño. Las investigaciones arqueológicas demuestran que había una organización política detrás de los asentamientos de Casaio. “La propaganda franquista quiso tipificarlos como bandoleros espontáneos del monte para evitar reconocer la oposición al régimen, pero la realidad es que era gente que luchaba por la democracia. Su fin era acabar con el franquismo”.

“Es importante desmitificar la idea de que quienes estaban en los asentamientos antifranquistas de los montes eran simples bandoleros”

También había una Federación de guerrillas estatal. Sin embargo, un problema dentro de la organización era la división ideológica. Agrupaban a sectores afines al PSOE hasta la CNT. En una de sus asambleas para evitar estas divisiones internas, los nacionales los asaltaron gracias a un chivatazo y fusilaron a la mayor parte de guerrilleros de Casaio. “Los que sobrevivieron sabemos que emigraron a Francia o a Latinoamérica”, explica Riaño. Para Tejerizo, un problema para la victoria de la resistencia fue la falta del apoyo internacional: “no podemos entenderlo fuera del marco de la Segunda Guerra Mundial. Estaban prácticamente solos y la ayuda fue mínima. Son héroes que lucharon por la democracia y deberíamos reconocerlos como tal”.

De este modo, aunque se fecha el fin de los maquis en 1965 con la muerte del gallego José Castro, la resistencia activa de Casaio se acabó en 1946.

Sputnik Labrego ‘resucita’ con unas jornadas en Carucedo el mítico congreso que en 1942 creó la Federación de Guerrillas de León-Galicia

Se reunieron en las laderas de Ferradillo, un día, quizá dos, del mes de abril de 1942. Venían de la Ciudad de la Selva, el refugio de huidos en los montes gallegos de Casaio, de Los Ancares, de la sierra de Courel, de La Cabrera, del Bierzo.

Allí estaba el legendario Manuel Girón, junto a Marcelino Fernández, El Gafas, César Ríos, Abel Ares, de Toral de los Vados, no menos legendarios, y así hasta sumar 24 guerrilleros antifranquistas, convocados en un lugar recóndito del Bierzo para organizar la lucha armada, y ante todo la supervivencia, de quienes no se resignaban a perder la guerra frente al régimen de Franco.

Ochenta años después, y no lejos del lugar donde tuvo lugar aquel encuentro al aire libre del que quedaron al menos dos fotografías borrosas, la Casa del Parque de Las Médulas en Carucedo acoge este fin de semana unas jornadas sobre la Federación de Guerrillas León-Galicia organizadas por el grupo de investigación Sputnik Labrego y Edicións Positivas con la colaboración del Ayuntamiento de Carucedo.

Aunque el primer aliento de la Federación como organización de resistencia —en un momento en que las esperanzas de los guerrilleros pasaban por el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial— nació en aquellos días de abril de 1942 en Ferradillo, el germen de la agrupación lo habían puesto un año antes en la Ciudad de la Selva los huidos que habían instalado sus campamentos en la zona orensana de Casaio, cuenta el responsable de las jornadas que recuerdan la efeméride, el historiador de Sputnik Labrego Alejandro Rodríguez. «Era una cuestión, sobre todo de subsistencia, de organizar la logística para resistir», relata Rodríguez, uno de los ponentes este sábado en la primera de las dos sesiones de las jornadas.

El compromiso con la memoria de un pasado que no se debe olvidar y este presente de crisis económica y pandémica se unen gracias al empeño del cineasta Rubén Buren (Madrid, 1974) y el movimiento vecinal madrileño. Porque desde este 10 de diciembre y hasta el día 16 puede verse en los Cines La Vaguada de Madrid la película Maquis, con toda la recaudación de taquilla destinada a ayudar a las colas del hambre del Barrio del Pilar y de Aluche.

Ambientada en 1949, grabada en blanco y negro y con la presencia de únicamente personajes femeninos, Maquis quiere dar voz a las mujeres de la posguerra de una España dividida. Y ahora, en pleno 2021, también quiere ayudar a atiborrar las estanterías de esas despensas solidarias que cada semana se llenan gracias a la generosidad del vecindario. Voluntarios y voluntarias que, de hecho, estarán a las puertas del cine en las horas de proyección de la película recogiendo donaciones y alimentos.